TOOLS

Melden Sie sich an, um Zugriff auf Ihre Unterlagen und Materialien zu erhalten.

Für 2026 bahnt sich ein vom Zusammenspiel von strukturellen Schocks und Konjunkturpolitik geprägtes Jahr an. Nach der Ära der geldpolitischen Dominanz bestimmen jetzt fiskalpolitische Weichenstellungen, politische Prioritäten und Produktivitätsrevolutionen das makroökonomische Umfeld. Die Regierungen greifen so tief in die Taschen wie nie zuvor, während die Zentralbanken in den Hintergrund rücken.

Die neue politische Hierarchie fällt mit den tiefgreifenden Auswirkungen KI-getriebener Investitions- und Kapitalflüsse und einem stärker differenzierten wirtschaftlichen Umfeld zusammen. Während die USA vor einer Abrechnung mit den staatlichen Schuldenexzessen stehen und Europa den Verlockungen höherer Staatsausgaben zur Förderung der Wirtschaft nachgibt, kehrt Japan zur Normalität zurück und China treibt seine wirtschaftliche Transformation voran. Das Ergebnis ist ein dynamisches, politisch geprägtes Umfeld, durch das sich die relativen Bewertungen über alle Anlageklassen hinweg verändern.

1. Die Abrechnung mit der US-Schuldenpolitik: Sonderstellung trifft auf Angebotsrisiko

Dank eines starken Konsums, industriepolitischer Anreize und KI-getriebener Investitionen wird die US-Wirtschaft erneut mit einem Wachstumsvorsprung gegenüber anderen Volkswirtschaften ins Jahr 2026 starten. Die Fiskalpolitik dürfte das Wachstum weiter stützen. Dadurch erscheint eine Rezession in den USA im kommenden Jahr unwahrscheinlich. Doch die fiskalischen Stimulusmaßnahmen, die die Wirtschaft stärken, haben auch wachsende Ungleichgewichte zur Folge.

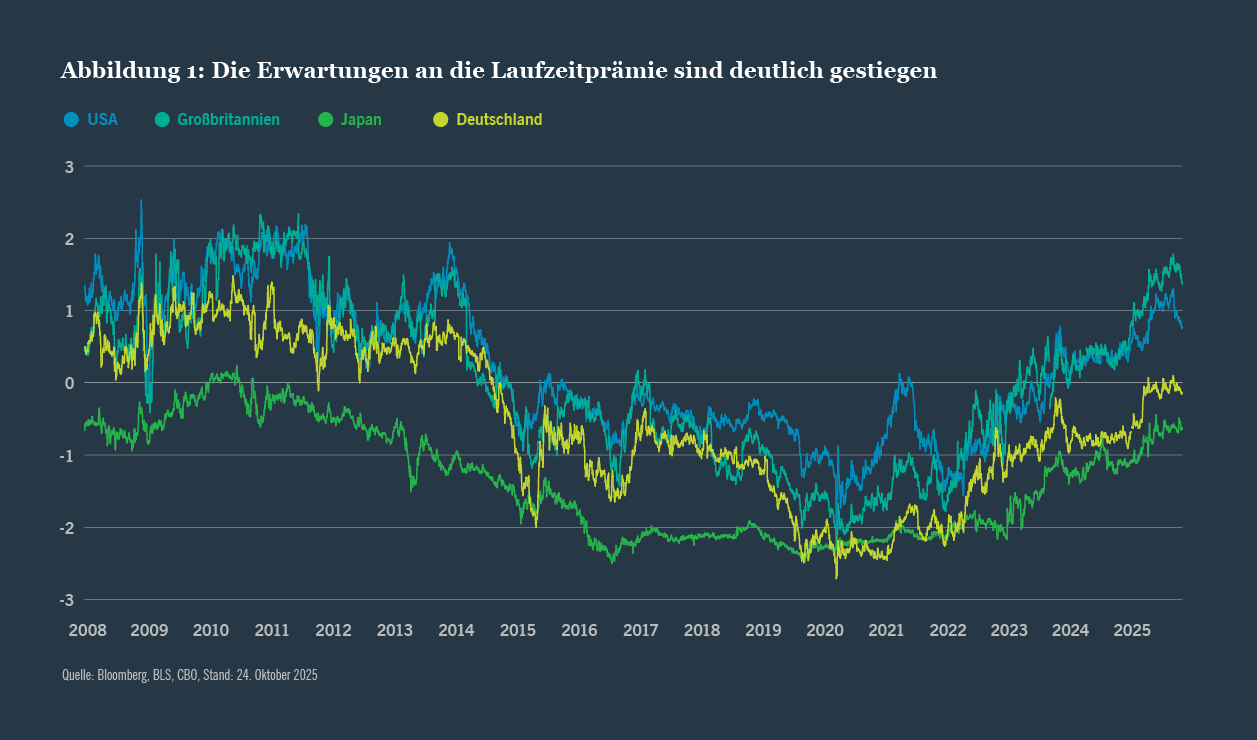

Das Haushaltsdefizit liegt weiterhin bei rund 6 % des BIP, und Trumps Steuer- und Ausgabengesetz „One Big Beautiful Bill“ wird die Staatsverschuldung voraussichtlich um mehrere Billionen Dollar erhöhen. Bis 2028 könnte das Haushaltsloch auf über 7 % anwachsen – ein außergewöhnlich hoher Wert für Nicht-Rezessions-Zeiten. Wenn die US-Regierung immer mehr für Zinszahlungen ausgeben muss, könnten die Märkte das langfristige Fiskalrisiko neu bewerten: durch höhere Laufzeitprämien, einen schwächeren US-Dollar und steilere Zinskurven, wobei sich die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen bei 4 % bis 4,25 % einpendeln dürften.

In Jahren, in denen in den USA – wie 2026 – Zwischenwahlen stattfinden, tendieren US-Regierungen eher zu einer großzügigen Ausgabenpolitik als zu Haushaltskürzungen. Im Fokus der Debatte steht daher auch nicht mehr die Frage, wie stark das Wachstum ist, sondern wie tragfähig die Verschuldung ist. Obwohl die Produktivitätsgewinne durch KI das Trendwachstum stärken könnten, lässt sich die Staatsschuldenproblematik immer schwerer ignorieren.

Investment-Implikationen: Vorsicht bei der Duration, da die Fed die Zinsen leicht auf 3,25 % senken dürfte; Präferenz für hochwertige Kredite für Infrastruktur- und Technologieinvestitionen; Volatilitätsschübe zu erwarten, da die Märkte den Fokus von der Wachstumsdynamik auf die Staatsschuldenproblematik verlagern.

2. Europas fiskalpolitisches Erwachen: Der deutsche Wachstumsmotor springt an

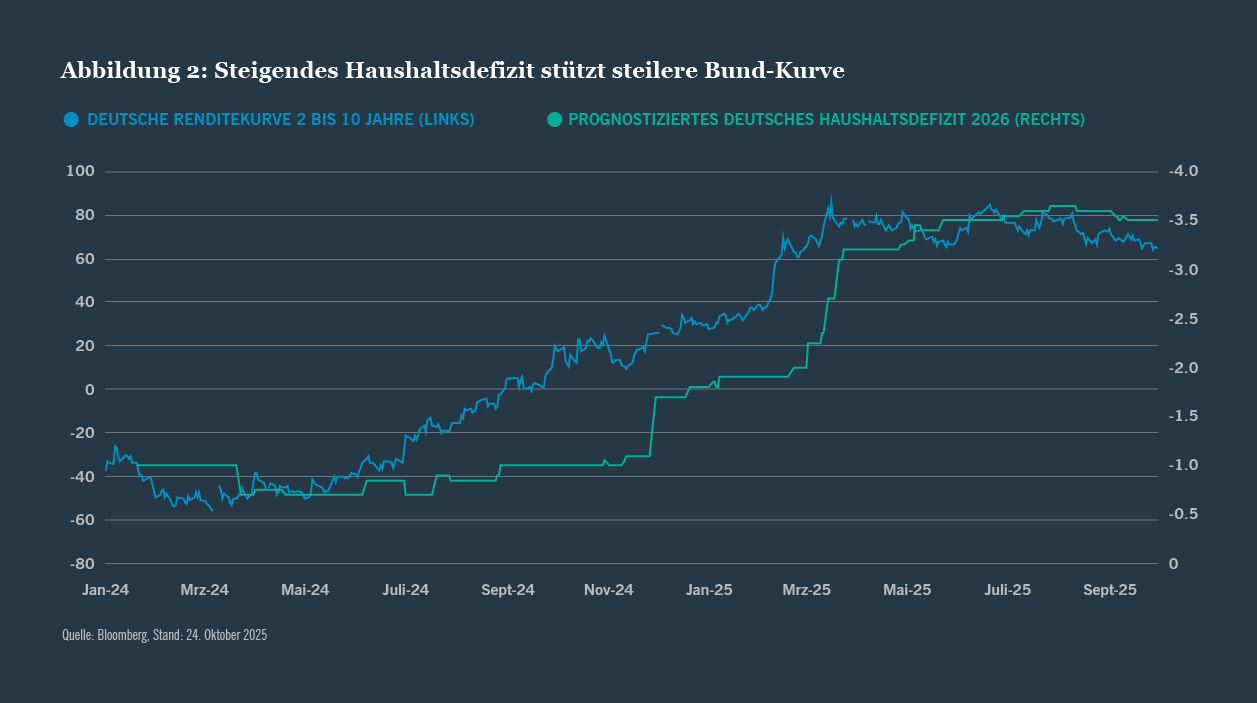

Der makroökonomische Ausblick für Europa hellt sich auf. Ein Grund dafür ist Deutschlands mehrjähriges Finanzpaket, das größte Ausgabenprogramm seit der Wiedervereinigung. Mit einem Volumen von bis zu 800 Milliarden Euro entspricht es rund 20 % des BIP bis 2029. Mittel in Höhe von etwa 3,5 % des BIP fließen in Verteidigung, 300 Milliarden Euro in Infrastruktur; dazu kommen Investitionen in Umwelt- und Sozialprojekte, um das Potenzialwachstum zu steigern und Deutschlands strategische Unabhängigkeit zu stärken.

Die Märkte scheinen Umsetzungstempo und Multiplikatoreffekt dieses Ausgabenprogramms zu unterschätzen. Die ersten Verteidigungsaufträge werden bereits ohne größere Engpässe abgewickelt und die Infrastrukturinvestitionen dürften 2026 an Dynamik gewinnen, wenn die deutschen Ausgaben mit dem Einsatz der Mittel aus dem „Next Generation EU“-Programm in den europäischen Peripherieländern zusammenfallen. Die Auswirkungen werden im gesamten Euroraum spürbar sein: Insbesondere Italien dürfte von seiner Bedeutung in den Lieferketten und dem Reformschub profitieren.

Mit dieser fiskalpolitischen Dynamik wird Europa vom politischen „Mitläufer“ zum Wachstumsmotor und die EZB setzt vorsichtig auf Straffung – wir rechnen in der zweiten Jahreshälfte 2026 mit einer Zinserhöhung auf 2,25 %. Die Bund-Renditen dürften sich in Richtung 3 % bewegen, die Outperformance von Peripherieländeranleihen dürfte anhalten und der EUR/USD-Wechselkurs dürfte bis Ende 2026 in Richtung 1,23 USD steigen, da Europas expansive Fiskalpolitik ein Wachstum über Trend unterstützt.

Investment-Implikationen: Präferenz für europäische Peripherieländeranleihen gegenüber Kernländeranleihen; Beibehaltung einer kurzen EUR-Duration; Positionierung für eine leichte Versteilung der Zinskurve, da die großzügigere Fiskalpolitik die geldpolitischen Anreize ersetzt.

3. Großbritanniens fiskalische Resilienz: überbewertetes Risiko in diszipliniertem Umfeld

Großbritannien zeigt sich auf den ersten Blick weiterhin robust, während der Arbeitsmarkt schwächer wird. Die Staatsverschuldung liegt bei über 100 % des BIP, bei einem strukturellen Defizit von rund 5,7 %. Die fiskalischen Institutionen bleiben jedoch glaubwürdig. In ihrem November-Haushalt wird die Regierung ein rund 35 bis 50 Milliarden Pfund großes Loch stopfen müssen – vermutlich durch kurz- und mittelfristige Steuererhöhungen und eine gewisse Ausgabenzurückhaltung, um keinen inflationären Haushalt zu verabschieden.

Die Märkte schätzen das Fiskalrisiko jedoch weiterhin zu hoch ein. Die Laufzeitprämien britischer Staatsanleihen (Gilts) sind höher, als durch die Fundamentaldaten gerechtfertigt – insbesondere angesichts der starken institutionellen Schutzmechanismen und unverrückbaren fiskalischen Regeln, die auch der November-Haushalt beachten wird. Allerdings werden die angekündigten Maßnahmen zur Generierung höherer Staatseinnahmen glaubwürdig sein müssen und nicht überwiegend in die Zukunft verschoben werden. Unsere Erwartung für den Endzinssatz der Bank of England (BoE) von 3,25 % (der Basiszinssatz liegt aktuell bei 4 %) gründet auf der Annahme einer weiteren BoE-Zinssenkung im Dezember 2025, was britische Staatsanleihen mit mittleren Laufzeiten stützen dürfte. Mit der schrumpfenden Fiskalrisikoprämie dürfte der Renditeabstand zwischen langfristigen Gilts und US-Staatsanleihen (Treasuries) ebenfalls enger werden.

Investment-Implikationen: Präferenz für fünfjährige Gilts, die attraktive reale Renditen bieten; Höhergewichtung langfristiger Gilts gegenüber US-Treasuries; Aussicht auf schrittweise Zinssenkungen durch die BoE und eine wieder höhere Gilt-Nachfrage, wenn der Inflationsdruck und die Fiskalrisikoprämie am langen Ende der britischen Zinskurve nachlassen.

4. Geldpolitische Normalisierung in Japan: stiller Katalysator für eine globale Neubewertung

Japan, lange Vorreiter extrem niedriger und negativer Zinsen, hat den Hebel endlich umgelegt.

Mit ihrem kontrollierten Ausstieg aus der Zinskurvensteuerung und ihren vorsichtigen Zinserhöhungen hat die Bank of Japan auf das stärkere Lohnwachstum und die hartnäckige Inflation im Inland reagiert.

Unterdessen stützen die beiden zentralen fiskalpolitischen Treiber der Regierung – Rekordhaushalte für Verteidigung und grüne Investitionen – die Wachstumsaussichten für die japanische Wirtschaft. Die besseren Wachstumsperspektiven kommen auch im sogenannten „Takaichi Trade“ zum Ausdruck – einer Börsenwette auf die Neigung der neuen Premierministerin, die expansive Fiskal- und Geldpolitik der „Abenomics“-Zeit wieder aufleben zu lassen.

Japan ist seine globale Sonderstellung als Nullzinsmarkt los. Trotz ihrer weiterhin starken Ausrichtung auf internationale Anleihemärkte wenden sich japanische Anleger zunehmend auch wieder heimischen Vermögenswerten zu, getrieben von steigenden Renditen im Inland. Das führt zu einem leichten Anstieg der globalen Realzinsuntergrenzen und einer neuen Quelle marktübergreifender Volatilität.

Investment-Implikationen: Leichter Aufwärtsdruck auf die globalen Renditen erwartet; Beibehaltung des abgesicherten Exposures in japanischen Aktien, die von höheren Staatsausgaben und Reflation profitieren; weiterhin vorsichtig optimistischer Ausblick für den Yen gegenüber dem US-Dollar bis Ende 2026.

5. Chinas wirtschaftliche Transformation: Stabilisierung statt Beschleunigung

Das Wachstum der chinesischen Wirtschaft dürfte sich 2026 bei rund 4,0-4,5 % einpendeln, was stärker auf strukturellen Gegenwind als auf eine schwache Konjunktur zurückzuführen ist.

Die jüngsten Daten signalisieren eine gewisse Stabilisierung: Im dritten Quartal wuchs Chinas BIP um 4,8 % gegenüber dem Vorjahr, gestützt durch eine Vielzahl quasi-fiskalischer Maßnahmen wie die Emission spezieller Staatsanleihen im Wert von 500 Milliarden RMB, gezielte Zinssenkungen um 10 Basispunkte und die Senkung der Mindestreservevorgabe um 50-100 Basispunkte.

Die Maßnahmen der Regierung sind weiterhin eher punktuell als breit angelegt und sollen vor allem das Vertrauen stärken, nicht die Verschuldung wieder hochfahren. Die Wirtschaft wird weiterhin von wenigen Branchen getragen: Technologie, saubere Energie und Robotik wachsen, während die Immobilienindustrie und der Kommunalsektor schrumpfen.

Externe Entwicklungen erhöhen die Komplexität. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China ist wieder aufgeflammt: Vor dem Trump-Xi-Gipfel und den Sitzungen zum 15. Fünfjahresplan Ende 2025 drohen neue Zölle und Exportbeschränkungen. Gewisse positive Impulse für den Konsum sind zwar denkbar – der nächste Fünfjahresplan wird aber vor allem auf die Förderung innovativer Fertigungstechnologien, KI und Lieferkettenunabhängigkeit abzielen.

Investment-Implikationen: Präferenz für hochwertige asiatische Kreditanlagen, die von politischer Unterstützung profitieren; besserer Ausblick für Schwellenländeranleihen; Absicherung der Volatilität des Renminbi und des Zollrisikos bis ins Jahr 2026 hinein.

6. Der KI-bedingte Produktivitätssuperzyklus: Erhöhung der Kapitalintensität definiert Wachstum neu

Im KI-Bereich folgt auf den Hype jetzt die Umsetzung. Die Unternehmen erhöhen ihre Investitionen in Rechenzentren, Halbleiter und Automatisierung. Das löst einen neuen Zyklus der Kapitalvertiefung aus, der demografische Bremseffekte kompensiert und das Potenzialwachstum der entwickelten Volkswirtschaften erhöht.

KI-getriebene Branchen haben sich zu einem wesentlichen Treiber des Warenhandels, des Strombedarfs und der Unternehmensmargen entwickelt. Aktuell konzentrieren sich die Gewinne noch auf relativ wenige Unternehmen – mit der zunehmenden Durchsetzung von KI-Anwendungen jenseits der Tech-Giganten wird jedoch auch die Ertragsbasis immer breiter. Unseren Schätzungen zufolge könnten KI-bedingte Produktivitätsgewinne das mittelfristige Potenzialwachstum um 0,3-0,5 Prozentpunkte erhöhen. Dadurch könnten die Unternehmensgewinne auch bei längerfristig höheren Realzinsen stabil bleiben.

Dieser strukturelle Investitionsboom bringt die fiskalischen und technologischen Treiber des Zyklus zusammen – Regierungen und Unternehmen gestalten die Weltwirtschaft gemeinsam um.

Investment-Implikationen: Selektives Engagement in Unternehmen und Unternehmensanleihen mit Bezug zum KI- und Energieinfrastruktur-Ökosystem; Diversifikation über verschiedene Regionen und Profiteure in den Lieferketten; genaue Beobachtung der Bewertungskonzentration im Zuge der breiter werdenden Ertragsbasis.

2026: Von fiskalischer Dominanz zu strukturellen Divergenzen

In allen großen Regionen wird der Makrozyklus jetzt von der Fiskalpolitik — und nicht der Geldpolitik — bestimmt.

Die Inflation lässt nach, bleibt jedoch von Land zu Land unterschiedlich hoch; die Länder verfolgen eine unterschiedliche Fiskalpolitik und das Marktverhalten wird zunehmend von den politischen Zyklen bestimmt.

Die Weltwirtschaft tritt in eine Ära der strukturellen Divergenzen ein, in der Anleger ein Verständnis der unterschiedlichen politischen Rahmenbedingungen und Ausrichtung benötigen.

Im Jahr 2026 werden Anleger anders über Geld- und Fiskalpolitik, Volatilität und Haushaltsdisziplin nachdenken müssen.

Einfache Makrowetten gibt es nicht mehr. Anleger werden selektiv vorgehen, relative Bewertungsunterschiede nutzen und genau wissen müssen, welches fiskalische Narrativ sie finanzieren.

Von Washingtons Schuldenarithmetik über Berlins Investitionsoffensive und Tokios stille Normalisierung bis hin zu Pekings struktureller Neuausrichtung – der globale Zyklus erfährt eine tiefgreifende Neuordnung. Mit einem aktiven Management können Anleger die Chancen, die sich durch diese Unterschiede eröffnen, optimal nutzen.

Ähnliche Artikel

Unsere Anlageklassenübergreifenden Einschätzungen zeigen auf, wo wir die besten relativen Chancen auf den globalen Finanzmärkten sehen.

Eine der wichtigsten Fragen, die sich Anleger stellen, ist, ob der durch KI getriebene Anstieg der US-Aktienkurse eine Blase geschaffen hat.

Wir empfehlen einen ausgewogenen Ansatz, der wachstumsorientierte US-Technologie-/KI-Unternehmen mit einer defensiveren Positionierung in Dividendenwachstumswerten und börsennotierten Infrastrukturunternehmen kombiniert, die beide Erträge und potenziell geringere Volatilität bieten.